Major Barre war seit Jahren nicht mehr im Dienst, aber der militärische Zug an ihm war unverkennbar, wenn er kraftvoll und flott die Straße entlang kam und seinen Stock mit dem metallenem Knopf ein wenig wippen ließ.

Major Barre war seit Jahren nicht mehr im Dienst, aber der militärische Zug an ihm war unverkennbar, wenn er kraftvoll und flott die Straße entlang kam und seinen Stock mit dem metallenem Knopf ein wenig wippen ließ.

Das Erbe von Björndal von Trygve Gulbranssen

Trygve Gulbranssen, geboren am 15. Juni 1894 in Oslo, gestorben am 10. Oktober 1962 in Eidsberg, war ein norwegischer Schriftsteller.

Er war zunächst Unternehmer und Sportjournalist. Der Sohn eines Handwerkers avancierte 1918/20 zum Fabrikdirektor, war 1920/42 Großhändler in Oslo, ehe er sich 1940 als freier Schriftsteller auf sein Gut bei Eidsberg zurückzog. Bekannt ist er vor allem für seine Björndal-Trilogie, die in über 30 Sprachen übersetzt wurde und damit einen der größten Publikumserfolge der norwegischen Romanliteratur darstellt.

Die als Zweiteiler erschienene deutschsprachige Ausgabe (Und ewig singen die Wälder, Das Erbe von Björndal) erschien 1935 und 1936 im Georg Müller Verlag, München, Sie gehörte damals lange Zeit zu den best verkauften Büchern auf dem deutschen Markt. In der Nachkriegszeit (1959) wurde sie von der Wiener „Mundus Film“ mit Gert Fröbe und Joachim Hansen in den Hauptrollen auch verfilmt. Der österreichische Spielfilm „Und ewig singen die Wälder“ von 1959 entstand nach dem gleichnamigen Roman von Trygve Gulbranssen und wurde 1961 mit dem Bambi als geschäftlich erfolgreichster Film des Jahres 1960 ausgezeichnet. Die filmische Fortsetzung unter dem Titel „Das Erbe von Björndal“ entstand 1960.

Das Erbe von Björndal

Das Erbe von Björndal

Fortsetzung von „… und ewig singen die Wälder“. Nach dem Tod des alten Dag bewirtschaften der junge Dag und seine geliebte Frau Adelheid das Gut Björndal in den nordischen Wäldern.

Doch die beschauliche Idylle wird getrübt, als der Großbauer die junge, durchtriebene Magd Gunvor einstellt. Dramatische Entwicklungen sind vorprogrammiert und nicht nur das Eheglück der Björndaler gerät in Gefahr …

Albert Camus

Albert Camus Ich weiß kaum, wo beginnen, wenn ich zuweilen auch im Scherz Charley Furuseth alle Schuld gebe.

Ich weiß kaum, wo beginnen, wenn ich zuweilen auch im Scherz Charley Furuseth alle Schuld gebe. Der Seewolf (englisch: The Sea-Wolf) ist ein 1904 erstmals erschienener Roman des amerikanischen Schriftstellers Jack London (1876†“1916). Das Buch wurde sogleich zum Bestseller.

Der Seewolf (englisch: The Sea-Wolf) ist ein 1904 erstmals erschienener Roman des amerikanischen Schriftstellers Jack London (1876†“1916). Das Buch wurde sogleich zum Bestseller. Salz auf unserer Haut von Genoîte Groult

Salz auf unserer Haut von Genoîte Groult Kurzbeschreibung

Kurzbeschreibung Wie gelangt man auf diesen geheimnisvollen Archipel

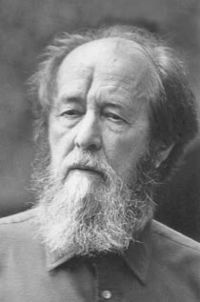

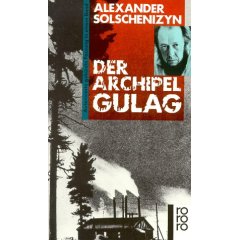

Wie gelangt man auf diesen geheimnisvollen Archipel Ein monumentales historisches Werk lieferte er mit der Beschreibung des sowjetischen Lagersystems in

Ein monumentales historisches Werk lieferte er mit der Beschreibung des sowjetischen Lagersystems in