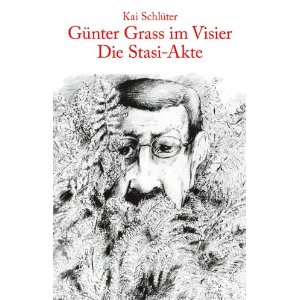

Günter Grass im Visier – Die Stasi-Akte. Eine Dokumentation mit Kommentaren von Günter Grass und Zeitzeugen

von Kai Schlüter

Wie die Stasi den kritischen Dichter ausspionierte.

In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 begannen die NVA, 5000 Angehörige der Deutschen Grenzpolizei (Vorläufer der Grenztruppen), 5000 Angehörige der Schutz- und Kasernierten Volkspolizei und 4500 Angehörige der Betriebskampfgruppen die Straßen und Gleiswege nach West-Berlin abzuriegeln.

Im Juli 1961 hielt ein Leutnant Schindler vom Ministerium für Staatssicherheit fest:

„GRASS ist ein Mensch ohne jede feste politische Einstellung und Haltung. Er schießt praktisch nach beiden Seiten und kommt sich dabei sehr imposant vor. Er möchte als ein Freiheitsapostel erscheinen.

Eine Woche nach dem Mauerbau, am 18. August 1961, begann mit dem „Suchzettel“ und der Notiz: „aufgefallen wegen Provokation“ die systematische Stasi-Überwachung des Schriftstellers Günter Grass. In den folgenden Jahren wurden, bis zum Mauerfall im Jahr 1989, etwa 2200 Aktenseiten angefertigt.

Kai Schlüter hat die 2200 Seiten gesichtet und daraus die wichtigsten ausgewählt. Entstanden ist ein aussagekräftiges, beachtenswertes Buch über die deutsche „Literatur- und Teilungsgeschichte“ verfasst. Die Dokumentation wird ergänzt mit Kommentaren von Grass und Zeitzeugen.

Kurzbeschreibung

Kurzbeschreibung

Im Mai 1961 gerät Günter Grass ins Visier des Ministeriums für Staatssicherheit, die ihn als ideologischen Gegner ausmacht und bis zum Herbst 1989 engmaschig überwacht. Grass beharrt auf der Einheit der deutschen Literatur, kritisiert die Zensur, hilft unterdrückten Schriftstellerkollegen, fordert Abrüstung und Umweltschutz in Ost und West – um den Preis, dass seine Bücher Jahrzehnte in der DDR nicht erscheinen dürfen. 2200 Seiten Akten legen Zeugnis ab vom Kontrollwahn des Geheimdienstes der DDR, offenbaren die Mechanismen der Überwachung, aber auch die Wege, sie zu umgehen. Der vorliegende Band macht das schwer auffindbare und verstreut archivierte Material erstmals zugänglich, ordnet es chronologisch und thematisch. Günter Grass selbst sowie viele Autorenkollegen und Zeitzeugen liefern mit ihren Kommentaren aufschlussreiche Hintergrundinformationen. Ein Dokument deutscher Literatur- und Zeitgeschichte.

Über den Autor

Kai Schlüter: Jahrgang 1956; Studium der Germanistik und Sozialwissenschaften in Göttingen; 1977/78 Deutschlehrer des Goethe-Instituts in Pietarsaari/Finnland; 1983 Promotion über die Münchener Nachkriegszeitschrift „Die Fähre/Literarische Revue“; 1983/84 Volontariat bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung; 1984-86 Hörfunkredakteur beim Norddeutschen Rundfunk in Oldenburg; seit 1986 Redakteur bei Radio Bremen in verschiedenen Funktionen, u. a. ARD-Hörfunkkorrespondent in Washington und London sowie Chef vom Dienst im Nordwestradio (RB/NDR), Feature-Autor und -redakteur. Autor des Hörbuches „Deckname Bolzen – Günter Grass im Visier der Stasi!.

Die gebundene Ausgabe umfasst 384 Seiten und ist am 08. März 2010 im Ch. Links Verlag erschienen. „Günter Grass im Visier – Die Stasi-Akte“ ist für 24,90 Euro im Buchhandel erhältlich.