Edward George Bulwer-Lytton stellte seinem Roman Ernest Maltravers von 1837 folgende Widmung voran:

TO THE GREAT GERMAN PEOPLE,

A race of thinkers and of critics;

A foreign but familiar audience,

Profound in judgment, candid in reproof, generous in appreciation,

This work is dedicated

By an English Author.

Und seitdem sind wir in freier Anlehnung an diese Widmung das †œVolk der Dichter und Denker†…

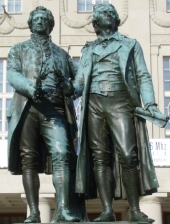

Als aufklärerischer Idealist war Bulwer der deutschen Tradition verbunden. Seine Kenntnis der Werke Schillers und Goethes ist zwar nichts Außergewöhnliches, da eine Vertrautheit mit der deutschen Klassik und Romantik unter den Gebildeten Großbritanniens etwa seit den 1820er Jahren als selbstverständlich galt. Auch mit seiner Empfänglichkeit für  den deutschen „Idealismus“ als Gegenkraft zum daheim herrschenden „Materialismus“und „Philistertum“ erscheint Bulwer als Glied einer Kette, nämlich als wichtiger Repräsentant der von Thomas Carlyle bis Matthew Arnold reichenden Kulturkritik Englands. Jedoch sein Verhältnis zu Schillers Reflexivität sticht hervor: 1844 erscheint seine Übersetzung der Lyrik Schillers, „The Poems and Ballads of Schiller“, eingeleitet durch eine Lebensskizze: „A Brief Sketch of Schiller’s Life“, die trotz der angekündigten Kürze über hundert Seiten umfasst. Ganz und gar jenseits der Toleranzgrenze seiner germanophilen Landsleute lag Bulwer jedoch, indem er zur Schau stellte, was Trodd „[his] daring flirtation with a new morality“ nennt: ein Wagnis, das ohne den Rückhalt in Goethes Immoralismus (beim britischen Lesepublikum noch verpönt) undenkbar wäre. „Faustisch“ ist das Benehmen des Verbrecher-Helden Eugene Aram (er wurde des Mordes überführt und gehängt) im gleichnamigen Roman von 1832. Der überführte Mörder rechtfertigt das Motiv seiner Tat als Drang nach unbedingtem Wissen. 1838 teilt Bulwer seinem Freund John Forster mit, wie sehr er die Finesse von Goethes „Wahlverwandtschaften“ goutiere und wie unfähig das britische Lesepublikum zu solcher Lektüre sei.

den deutschen „Idealismus“ als Gegenkraft zum daheim herrschenden „Materialismus“und „Philistertum“ erscheint Bulwer als Glied einer Kette, nämlich als wichtiger Repräsentant der von Thomas Carlyle bis Matthew Arnold reichenden Kulturkritik Englands. Jedoch sein Verhältnis zu Schillers Reflexivität sticht hervor: 1844 erscheint seine Übersetzung der Lyrik Schillers, „The Poems and Ballads of Schiller“, eingeleitet durch eine Lebensskizze: „A Brief Sketch of Schiller’s Life“, die trotz der angekündigten Kürze über hundert Seiten umfasst. Ganz und gar jenseits der Toleranzgrenze seiner germanophilen Landsleute lag Bulwer jedoch, indem er zur Schau stellte, was Trodd „[his] daring flirtation with a new morality“ nennt: ein Wagnis, das ohne den Rückhalt in Goethes Immoralismus (beim britischen Lesepublikum noch verpönt) undenkbar wäre. „Faustisch“ ist das Benehmen des Verbrecher-Helden Eugene Aram (er wurde des Mordes überführt und gehängt) im gleichnamigen Roman von 1832. Der überführte Mörder rechtfertigt das Motiv seiner Tat als Drang nach unbedingtem Wissen. 1838 teilt Bulwer seinem Freund John Forster mit, wie sehr er die Finesse von Goethes „Wahlverwandtschaften“ goutiere und wie unfähig das britische Lesepublikum zu solcher Lektüre sei.

Quelle: Editionsprojekt Karl Gutzkow