[…]agamemnon jedoch gefiel das ganz und gar nicht – er lehnte ab beschimpfte ihn und jagte ihn davon wie einen räudigen hund: hör auf, bei unseren schiffen herumzuschleichen – laß dich hier nicht noch mal blicken! denn dann nützt dir auch der lorbeer am stab da nichts mehr – das mädel freilassen? mit nach argos nehm ich sie – da soll sie mir mein bett warm halten und zuhause am webstuhl stehen bis sie alt und grau ist! hau ab wenn du hier mit heiler haut davonkommen willst![…]

So hört sich Homer, der wohl berühmteste Dichter des Abendlandes an, wenn ihn ein heutiger Dichter übersetzt.

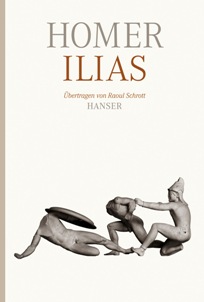

Raoul Schrotts Neu-Übersetzung der Ilias, die im September 2008 im Hanser Verlag erschienen ist, räumt auf mit Hexameter und geflügelten Worten und versetzt den Dichter sprachlich in unsere Zeit.

Raoul Schrotts Neu-Übersetzung der Ilias, die im September 2008 im Hanser Verlag erschienen ist, räumt auf mit Hexameter und geflügelten Worten und versetzt den Dichter sprachlich in unsere Zeit.

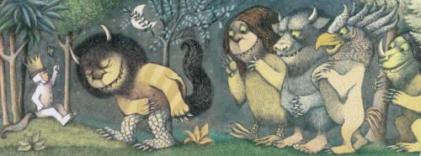

Die Auseinandersetzungen der Helden und Götter aus Homers Epos vom trojanischen Krieg lesen sich spannend wie ein Abenteuerroman.

Kurt Flasch, ein deutscher Philosophiehistoriker, spezialisiert auf die Philosophie der Spätantike und des Mittelalters, ist das neue, lebendige, zeitgemäße Gewand hundertmal lieber als alle altertümelnden Übersetzertricks. Gut, „bürgerliche Leser“ sollen sich festhalten, rät Flasch, allen Lausbuben aber verspricht er das „ungeheure Geschehen der Ilias“ überlebensgroß und „rund und schön“. Flaschs Überzeugung geht so weit, dass er sich den Text als Schullektüre wünscht. Und sei’s bloß, weil der Band sich selbst, so wunderbar zur Diskussion reizend, konterkariert.

Die Rezension von Kurt Flasch erschien am 15. Oktober 2008 unter dem Titel Ihr habt meinen Palast leergeklaut in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Der österreichische Literaturwissenschaftler, Komparatist und Schriftsteller Raoul Schrott, geboren am 17. Januar 1964 in Landeck, arbeitete ab 2005 an der Neuübersetzung von Homers Ilias. Sie wurde von den Hörspielredaktionen des Hessischen Rundfunks und von Deutschlandfunk in Auftrag gegeben, als Hörspiel mit dem alleinigen Sprecher Manfred Zapatka und in der Regie von Klaus Buhlert produziert und ausgestrahlt.

Dazu befasste er sich mit neueren internationalen Veröffentlichungen der komparativen Literaturwissenschaft, die seiner Meinung nach vielfache Bezüge zwischen Homer und assyrischen Texten aufgezeigt haben. Er stellte die These weiterer Parallelen zwischen altorientalischen und den homerischen Schriften auf, zudem von Verbindungen zur Genesis des „Alten Testaments“. Dazu stellte er fest: „Die Gräzisten und die Assyrologen nehmen bisher kaum Notiz voneinander, Okzident und Orient werden in der Literaturwissenschaft im Unterschied zur Archäologie oder Ethnologie noch immer ideologisch und kulturell getrennt.“

Die von Schrott angeführten Bezüge zwischen Homer und Assyrischen Texten führten dazu, dass er ein zunächst geplantes literaturwissenschaftliches Vorwort der Übersetzung zu einer separaten Veröffentlichung erweiterte, in der er seine These zur Homerischen Frage darlegt, dass der Grieche Homer im assyrischen Kulturraum gelebt haben müsse. Er verglich die Landschaftsbeschreibungen der Ilias mit den westlichsten Teilen des assyrischen Einflussgebietes und fand („hunderte“) Verweise auf die antike Kulturlandschaft Karatepe in Kilikien.

Für Schrott war Homer ein griechischer Schreiber am Hof in Karatepe, der alte griechische Motive vom trojanischen Krieg in lokale Gegebenheiten und Erzähltraditionen kleidete. Schrotts Thesen zu Homer und Troja, die er am 22. Dezember 2007 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlichte, stießen auf den von Schrott erwarteten scharfen Widerspruch mehrerer Wissenschaftler, wie etwa des Gräzisten Joachim Latacz oder des Althistorikers Stefan Rebenich. Gleichwohl halten andere Wissenschaftler wie Robert Rollinger, Walter Burkert und Christoph Ulf seine Thesen für diskussionswürdig und „horizonterweiternd“.

Kurzbeschreibung der Ilias

Kurzbeschreibung der Ilias

Das älteste Epos Europas und der Ursprungsmythos des Abendlandes in einer neuen, zeitgemäßen Übertragung von Raoul Schrott: Noch nie wurde dem heutigen Leser dieses große Epos vom Troianischen Krieg so nahe gebracht, in einer ebenso kraftvollen wie bildhaften Sprache. Ausgelöst von Paris‘ Raub der schönen Helena, schildert Homer blutige Schlachten zwischen Griechen und Troianern und erzählt von den Göttern, die den Menschen bei ihrer Selbstzerfleischung zuschauen. Homers Geschichte ist das gleichsam enzyklopädische Monument jener Kultur, von der unsere heutige sich ableitet.

Und hier eine Leseprobe mit freundlicher Genehmigung vom Hanser Verlag – © Carl Hanser Verlag, München

I LOIMÓS. M †“ENIS

DIE PEST. DER GROLL

1. †“ 21. tag

m¯enin áeide, theá, peleiádeo achil¯eos

ouloménen, hé myr톙 achaio¯Ä±s álge†™ étheken

von der bitternis sing, göttin – von achilleús, dem sohn des peleús

seinem verfluchten groll, der den griechen unsägliches leid brachte

und die seelen zahlloser krieger hinab in das haus des hades sandte

die blutvollen leben dann nur noch fleisch an dem die hunde fraßen

den vögeln ein festmahl – und wie zeus†™ wille sich dadurch erfüllte …

sing, muse, und beginn mit dem moment wo der göttliche achilleús

sich in einem streit mit seinem kriegsherrn agamemnon entzweite.

doch welcher der götter hatte sie gegeneinander aufgehetzt?

es war apollon, zeus†™ sohn mit leto: vor lauter ärger über agamemnon

hatte er im lager eine pest ausbrechen lassen die das heer dahinraffte;

apollons priester chr ´yses war nicht gebührend ehre erwiesen worden

als der bei den griechischen schiffen erschien, um für sehr viel gold

seine gefangene tochter freizukaufen. den goldenen stab in der hand

mit dem geweihten lorbeerkranz, als zeichen gottes und des friedens

hatte chr ´ yses für sie vor den versammelten truppen um gnade gebeten

und sich an deren zwei feldherren agamemnon und menélaos gewandt:

ihr söhne des atreús – und ihr zum kampf gerüsteten achaier:

die unsterblichen auf dem olymp, sie mögens euch gewähren

troia in schutt und asche zu legen und heil nach haus zu segeln!

mein kind aber, das laßt gehen: und nehmt dafür all mein gold

schon aus achtung vor zeus†™ sohn apollon und seinen pfeilen!

die achaier hatten ihm alle beifällig zugestimmt und gefordert

dem priester respekt zu erweisen und sein gold zu akzeptieren;

agamemnon jedoch gefiel das ganz und gar nicht – er lehnte ab

beschimpfte ihn und jagte ihn davon wie einen räudigen hund:

hör auf, bei unseren schiffen herumzuschleichen –

laß dich hier nicht noch mal blicken! denn dann

nützt dir auch der lorbeer am stab da nichts mehr –

das mädel freilassen? mit nach argos nehm ich sie –

da soll sie mir mein bett warm halten und zuhause

am webstuhl stehen bis sie alt und grau ist! hau ab

wenn du hier mit heiler haut davonkommen willst!

dem greis stockte der atem – schweigend machte er kehrt

und schritt die lärmend ans ufer rollende brandung entlang

und hob nach ein paar schritten an zu seinem herrn apollon

dem sohn der leto, der schutzgöttin allen lebens, zu beten:

hör mich, gott mit dem silberbogen, der du über unserer troás stehst

und über killa, ténedos und mein chryse herrschst

herr auch der ratten: hab ich deinem tempel da nicht ein dach errichtet

und dir zum opfer die fetten schenkel von stieren und ziegen verbrannt?

dann erfüll nun auch meine bitte, ich flehe dich an:

laß die danaer meine erniedrigung büßen durch das gift deiner pfeile!

und phoíbos apollon, der gott des lichts, erhörte sein gebet

und brach auf vom höchsten grat des olymp, zorn im herzen

den bogen um die schulter geschwungen, den köcher gefüllt –

und die pfeilspitzen auf seinem rücken, sie klirrten metallen

als er ausschritt und dem schatten der nacht gleich herabkam.

abseits der schiffe setzte er sich an den strand, legte an

und mit einem gellenden sirren der sehne gingen seine pfeile

nieder auf sie – maultiere und streunende köter traf er zuerst

danach die menschen: er zielte auf sie und schoß und schoß …

und scheiterhaufen brannten in engen reihen, ohne unterlaß.

neun tage lang hagelte es pfeile in die flanke des heeres.

am zehnten jedoch berief achilleús alle zu einer versammlung:

die idee hatte ihm hera eingegeben – die gattin des zeus wollte

ihre weißen arme vor dem dahinsiechen ihrer geliebten danaer

nicht mehr länger in den schoß legen. kaum saßen alle im kreis

da trat achilleús schon mit einem schnellen schritt in ihre mitte:

agamemnon! ich fürcht der krieg und die seuche zwingen uns

in die knie – soll der rest von uns hier dem sichren tod entgehn

bleibt uns nur, die belagerung aufzugeben und segel zu setzen.

doch warum fragen wir nicht irgendeinen seher oder priester –

am besten einen traumdeuter: zeus schickt ja auch die träume –

warum der sonst so lichte apollon in solch dunklen zorn geriet:

will er sich damit über ein gelübde oder ein opfer beschweren?

wenn ja, dann stimmt ihn vielleicht der opferrauch von ziegen

und lämmern um – und er hört auf uns weiter heimzusuchen.

die frage stehen lassend, setzte er sich – worauf kalchas

sich erhob, eines priesters sohn; keiner las besser als er

aus dem vogelflug das, was ist, sein wird und was war –

auch den weg nach ilios hatte er den achaiern gewiesen

kraft der ihm von apollon verliehenen gabe des sehens

mit der er nun alles ins rechte licht zu rücken versuchte:

o gott, achilleús – du als zeus†™ liebling hast ja leicht fordern

ich soll den zorn eines gottes deuten, der selbst von weitem

noch tödlich ist! aber ich tus – hörst du? dann schwör aber

daß du dich hinter mich stellst und mir den rücken stärkst

denn meine antwort erweckt sicher die wut jenes mannes

der nicht nur sein argos, sondern auch uns hier beherrscht.

eines herrschers ärger über seine untertanen ist gefährlich;

selbst wenn er ihn eine zeitlang runterschluckt, brennt er

in ihm doch ständig weiter: so lang bis er ihn stillen kann.

überleg also, ob du für mein leben wirklich geradestehst …

worauf der schnellfüßige achilleús kalchas aufrichtig versicherte:

nur mut! nenn mir das omen ruhig – was es auch sein mag!

ich schwöre – bei apollon, der in zeus†™ gunst steht und uns

dank deiner bittgebete all die zeichen der götter offenbart –

daß niemand – solang ich lebe und das licht der erde sehe –

hier im schutzwall dieser schiffe hand an dich legen wird!

kein einziger! auch nicht agamemnon, falls du den meinst –

der tut ja nur so als wär er von uns allen hier der wichtigste!

drauf faßte der weise kalchas sich ein herz und sagte laut und klar:

nicht gebrochener gelübde oder zuwenig opfergaben wegen

ist apollon etwa verärgert, nein: er ist zornig weil agamemnon

seinen priester gedemütigt hat, er seine tochter für sich behält

und kein gold für sie annimmt – deswegen sucht er uns heim

mit seinem bogen; und er wird uns erst von der pest erlösen

wenn wir dieses mandeläugige mädchen freigelassen haben –

aber das jetzt ohne irgendein lösegeld – und wir ihm in chryse

hundert rinder opfern: nur das könnt ihn vielleicht versöhnen.

kalchas hatte sich kaum gesetzt, war agamemnon schon aufgestanden

in all der fülle seiner macht; eines herrschers sohn durch und durch

sah jeder wie jetzt die zornesröte in ihm hochstieg, die blanke wut

in seinen augen aufblitzte – als würde ihm gleich schwarz davor –

und er sich mit einem drohenden blick zum weissager wandte:

du schwarzseher! du hast mir noch nie gutes verheißen –

das einzige was du kannst, ist schlechtes prophezeien;

kein wort kenne ich von dir, auf das man gerne hört!

und jetzt posaunst du vor versammelter truppe rum

daß ihnen apollon nur deshalb die pest geschickt hat

weil ich nicht einsehe, weshalb ich für das mädchen

lösegeld annehmen soll. warum auch? mit nach argos

will ich sie nehmen, da ist sie mir lieber als meine frau

die klytaimnéstra – jawohl! sie ist mindestens so schön

und klug und nicht weniger geschickt mit den händen!

doch da ich hier ein starkes heer brauche – und keines

das am sterben ist – laß ich sie frei: aber nur wenn ich

sofort ersatz kriege! als tribut an meine ehre steht mir

die trophäe zu: als einziger argeier ohne ehrengabe sein

ist gegen jeden brauch: und ihr seht ja, da geht sie dahin …

achilleús jedoch stemmte die arme in die hüfte und hielt dagegen:

hochherrscherlicher argeier, du habgierigster geier von allen:

so freigebig das heer ist – wo solls diese trophäe hernehmen?

am angesammelten beutegut haben sich alle bereits bedient –

was wir aus den städten ringsum raubten, ist längst verteilt …

gegen jeden brauch wäre es, das alles wieder einzusammeln:

nein – überlaß die da, deine chryseís, jetzt und hier dem gott!

dafür entschädigen wir dich später wieder drei- und vierfach –

sobald zeus es uns erlaubt, die paläste in ilios auszuplündern!

worauf ihm agamemnon sofort gebieterisch über den mund fuhr:

glaub nicht, du kannst – bloß weil du der sohn einer göttin bist –

mir alles vor der nase wegschnappen. ich laß mich von dir dran

nicht rumführen – du hast deinen anteil, ich aber soll verzichten?

sie einfach so hergeben – um dann mit leeren händen dazustehn?

nein! sind die achaier wirklich so freigebig, wie du behauptest

stellen sies mir aus ihrer beute: und zwar genau das, was ich will

und mindestens genauso viel – wenn nicht, nehm ichs mir selber;

ich hol mir deinen anteil – den des aías oder jenen des odysseús:

wenns sein muß, auch mit gewalt – ob euch das paßt oder nicht!

aber damit beschäftigen wir uns besser dann, wenn es soweit ist.

Gebundene Ausgabe: 672 Seiten, erschienen im Verlag: Hanser Belletristik (13. September 2008), 34,90 Euro

Quellen: Hanser Verlag, Wikipedia